Voyages autour de ma cellule

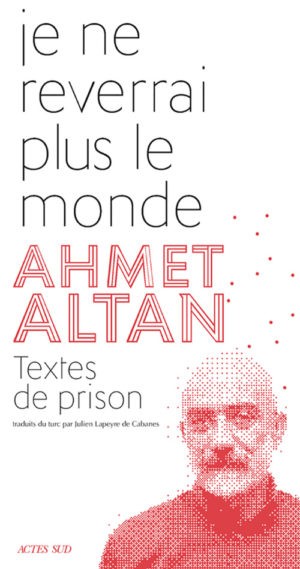

« Me jeter en prison était dans vos cordes ; mais aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m’y retenir. » Dans un recueil de textes paru chez Actes Sud, Je ne reverrai plus le monde, l’écrivain turc Ahmet Altan, emprisonné depuis 2016, nous livre de lumineuses réflexions sur la liberté, sur le pouvoir de l’imagination et l’essence de la littérature. Intime et précieux.

Étouffer la parole

En 2016, Ahmet Altan est le rédacteur en chef du quotidien Taraf – que nous pouvons traduire par « prendre parti » –, fondé en 2007, dont le slogan est : « Réfléchir, c’est prendre position ». En juillet de cette année, après la tentative avortée de putsch contre le gouvernement d’Erdogan, il fait partie d’une vague d’arrestations punitives aux côtés d’universitaires, de fonctionnaires, d’enseignants, de journalistes, de militaires. Tous sont embastillés à la prison de Silivri, dans la banlieue d’Istanbul, condamnés à des peines défiant l’entendement. Ahmet Altan a soixante-neuf ans et n’en est pas à son coup d’essai.

Tout d’abord connu en tant que romancier, son deuxième roman L’Amour au temps des révoltes – publié chez Actes Sud en 2008 – fut jugé pour atteinte aux bonnes mœurs et subit un autodafé. En 1990, journaliste à la télévision, il se consacra à dénoncer les manquements du régime turc, les crimes de l’armée et du PKK. Il fut par ailleurs condamné à vingt mois de prison avec sursis pour un article satirique, accusé de soutenir la création d’un Kurdistan indépendant. Une accusation réitérée en 1999 quand, avec Orhan Pamuk et Yachar Kemal, il signa une déclaration pour les droits civiques et culturels des Kurdes, infatigable défenseur de l’universalité des Droits de l’homme. En ce matin du 10 septembre 2016, il était préparé à son arrestation ; l’arrivée des militaires antiterroristes fit revenir à sa mémoire des images de celle de son père, Cetin Altan, figure emblématique du Parti communiste turc, puni pour ses articles de près de deux mille ans de prison. Il s’est souvenu du sourire de celui-ci dans le véhicule qui l’emportait, ainsi que de ces mots, adressés à un policier auquel il proposait un café : « C’est pas un pot-de-vin, vous pouvez en boire ». Ahmet Altan prononcera exactement les mêmes, un déjà-vu, répétition d’une même réalité, une complicité.

« Quarante-cinq ans d’un seul matin pendant lequel mon père était mort et où j’avais vieilli, mais dont l’aube et ses intrus demeuraient inchangés. »

Sans preuve, sans faits avérés, il fut arrêté avec son frère Mehmet, également journaliste, et, après un procès carnavalesque, condamné à perpétuité pour « participation à une tentative de coup d’État », ensuite pour être un « marxiste terroriste ». Kafkaïen !

Ce 5 juillet 2019, la Cour Suprême cassait sa condamnation à vie faute de preuve mais rejetait sa demande de remise en liberté, contrairement à son frère. Un jour, l’horizon ?

Le quotidien, un privilège

Ahmet Altan s’attache à nous décrire les jours d’un reclus involontaire, dans un espace réduit où les repères familiers sont abolis, où tous les gestes quotidiens – serrer un être aimé dans ses bras, encore ouvrir soi-même une porte – n’existent plus, ce qui leur donne dès lors une autre couleur : ils étaient devenus anodins, si habituels, ils deviennent privilèges et cadeaux. L’observation est fine et nous pousse à penser à notre propre liberté.

Ahmet Altan s’attache à nous décrire les jours d’un reclus involontaire, dans un espace réduit où les repères familiers sont abolis, où tous les gestes quotidiens – serrer un être aimé dans ses bras, encore ouvrir soi-même une porte – n’existent plus, ce qui leur donne dès lors une autre couleur : ils étaient devenus anodins, si habituels, ils deviennent privilèges et cadeaux. L’observation est fine et nous pousse à penser à notre propre liberté.

En prison, il rencontre les nombreuses nuances dont est constituée l’Humanité : ces juges regrettant d’avoir tant condamné, ce magistrat dénoncé par un ami qui voulait sauver sa peau, cet enseignant très religieux persuadé que Dieu le met à l’épreuve, cette femme médecin qui lui laisse les menottes lors d’un examen, les encouragements muets, etc.

En prison, lui qui aime éperdument les plaisirs d’ici-bas se frotte à la soif, la faim – il perd sept kilos en quinze jours –, le manque de sommeil. L’absence de miroir le perturbe considérablement, comme si perdre son visage revenait à perdre son identité, à faire partie d’un tout indistinct, d’un magma informe.

« Le miroir te regarde, il prouve que tu existes. La distance entre le miroir et toi crée un espace qui t’est propre, un espace qui te circonscrit, où les autres ne pénètrent pas, un espace qui t’appartient. »

En prison, la nostalgie devient une émotion profonde, nue, vive et pure, que les mots sont impuissants à exprimer, seuls « les jappements d’un chien battu le diraient le mieux ».

En prison, le temps se distord, se floute, se dissout. Ahmet Altan habite le conditionnel, le temps de l’irréel qui n’est fait que d’un seul bloc. Alors, il se crée une horloge inédite, composée de pas comptés, il redécouvre le temps.

Et pour ne pas se perdre, pour ne pas être « un misérable insecte piégé dans la toile d’une araignée venimeuse », puisque son corps est cadenassé, il décide que son esprit restera libre. Un acte de courage et de foi en soi qui commence par cette phrase en réponse à un militaire qui, dans la voiture l’emmenant, lui proposait une cigarette : « Merci, je ne fume que quand je suis tendu ».

L’écriture, continent sans frontières

Cette liberté lui sera offerte par son imagination et ses mots. Ahmet Altan a réussi à faire passer un livre sur les philosophes chrétiens du Moyen-Âge. Non qu’il soit croyant, même si l’idée de Dieu le fascine, il pensait plutôt y trouver des anecdotes truculentes. Las ! Ce ne sont que théories, notamment celle de saint Augustin qui le met en rage quand il explique que le mal qui existe sur terre a été voulu par Dieu, que c’est avec raison qu’il a créé la torture, la cruauté, la souffrance. La cause de tout cela ? Le « libre-arbitre » d’Adam qui croqua la pomme. Et Ahmet Altan de conclure, avec un sens de l’humour toujours présent : « Tout cela pour une pomme ! ».

Persuadé que le temps change, que les choses passent, il va se remodeler et s’inventer un univers neuf. Si, comme l’écrivait Saramago : « Il n’y a pas de consolation, mon pauvre ami, l’homme est une créature inconsolable », il y a toujours une étincelle d’espoir, y compris dans les attentes les plus désespérées. C’est pourquoi Ahmet Altan écrit, « pour pouvoir vivre, résister, me battre, me regarder fièrement en face, et pour pardonner mes faiblesses ». Écrire, c’est ne pas se résigner, c’est un acte de vie contre tous les arbitraires et les machines à broyer, c’est sublimer un traumatisme, c’est s’inventer non pas un refuge mais des échappatoires – « Jusqu’à ce jour, pas un matin je ne me suis éveillé en prison ». Pour faire barrière à l’effraction corporelle et psychique, il y a l’imagination, indomptable, et l’écriture pour penser et panser, un remède à la mélancolie et à la possible perte de soi. Se confronter à ce que l’on vit, c’est le faire sien, et par là-même s’en distancier.

Ahmet Altan m’a fait repenser à ce personnage fabuleux du roman L’ombre en fuite de Richard Powers : un universitaire, citoyen américain de mère iranienne, qui est enlevé au Liban par des fondamentalistes et séquestré dans une pièce sans fenêtre si exiguë qu’il ne peut s’y tenir debout. C’est son imagination qui le sauve, celle qui se souvient des histoires qu’on lui racontait jadis et qui en brode d’autres. Seul son espace mental est habitable. En détention, la dignité s’efface, la folie rôde, le temps se déforme et se raconter des histoires empêche l’effondrement intérieur.

Ahmet Altan fait aussi appel à son Panthéon littéraire personnel, convoquant Xavier de Maistre, Dante, Flaubert, Tolstoï, etc., s’interrogeant sur l’écrivain et l’œuvre. L’écriture selon lui ne part pas d’un puits de pensées, bien d’une fougue primitive et animale qui brasse intuition et émotion.

« Ce n’est pas à la pensée d’écrire le roman, c’est au roman d’inventer une pensée. » Écrire est un moyen d’atteindre le monde.

Les textes d’Ahmet Altan sont bouleversants, sans pathos, lucides et d’une ironie mordante. Son style est ramassé, pointilliste, réduit à l’essentiel, à l’image de son quotidien en cellule. Il questionne la condition de prisonnier et, inévitablement, en miroir, la liberté. Cette liberté qu’il trouve dans l’écriture et l’encre de sa mémoire pour tenir éloignés « une vie morte » et « un vide massif ». Kafka a écrit : « toute littérature est assaut contre la frontière » ; Ahmet Altan a vaincu les murs et s’est ouvert un espace de mots et de réflexions qui le sauve. Comme dans une anamorphose, le singulier s’ouvre à l’universel – et nous parle –, le réel à l ‘imaginaire.

« Ainsi qu’aisément vous l’aurez deviné, j’ai pour moi le divin orgueil des écrivains, qu’ils confessent rarement et pourtant se transmettent, depuis des millénaires, d’une génération à l’autre, et j’ai pour moi aussi cette confiance que la littérature, telle une coquille avec sa perle, m’a accordée de faire grandir en son sein, et j’ai pour moi encore cette cuirasse faite de tous mes livres, qui me protège et me rend invincible.

J’écris cela dans une cellule de prison.

Mais je ne suis pas en prison.

Je suis écrivain.

Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas.

Vous pouvez me jeter en prison, vous ne m’enfermerez pas. »

.

Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde, Actes Sud, 2019, 216 p., 18,50 euros

.

Découvrir toutes nos critiques de livres