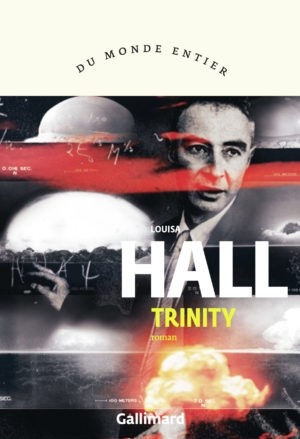

Robert Oppenheimer, le destructeur des mondes

Dans Trinity, un roman étonnant et passionnant paru chez Gallimard, Louisa Hall part à la rencontre d’un homme de l’ombre qui a bouleversé l’Histoire, Robert Oppenheimer, père de la bombe A. Elle y sonde notre humanité dans ce qu’elle peut avoir de complexe, de déroutant, de mystérieux et nous offre un bel éloge de l’empathie.

Le visible

Robert Oppenheimer est né en 1904 à New-York, fils aîné d’immigrés allemands. Son père, féru d’histoire et de musées, est devenu l’un des plus riches marchands de tissu de la ville. Sa mère, très belle femme, a renoncé à une prometteuse carrière d’artiste-peintre en se mariant. Tous deux sont juifs et se sont éloignés de leur religion, partisans d’une culture intellectuelle élargie et d’un esprit universaliste.

Ayant perdu un enfant en bas âge, ils ont couvé Robert, garçon solitaire de santé fragile, passionné de poésie et de minéraux, qui s’est ingénié à être un fils exemplaire. Il étudie le sanskrit, écoute Bach, apprend le français et l’allemand, s’enthousiasme pour des recherches sur la chute libre et devient un éminent physicien, père de la bombe A. Il meurt en 1965, atteint d’un cancer incurable. Qui était cet homme qui, au nom de la science, d’une expérience intellectuelle délirante, a froidement libéré une force diabolique sur le monde, nous léguant effroi et peur de l’avenir ?

Louisa Hall a choisi de nous brosser le portrait de Robert Oppenheimer par l’intermédiaire des témoignages de sept personnages fictifs, autant de voix qui nous offrent divers angles de vue parvenant à donner un certain éclairage sur notre homme si flou. La fiction n’est-elle pas, comme l’écrivait Albert Camus, « le mensonge par lequel nous disons la vérité » ?

Le flou

Sam Casal fait partie du Renseignement militaire et est à l’affût des contacts communistes d’Oppenheimer ; il est chargé de surveiller cet homme tranquille qui, en 1943, travaille sur une arme capable de détruire la planète. Il lui découvre une maîtresse, Jean Tatlock, la femme qu’il a aimée avant d’épouser Kitty, qu’il aime toujours et qui se suicide en 1944 – geste dont les raisons restent suppositions. C’est en souvenir d’elle qu’Oppenheimer a baptisé le premier essai nucléaire « Trinity », mot inspiré du poète John Donne qu’elle adorait, un terme religieux étrange pour une bombe.

Sam Casal fait partie du Renseignement militaire et est à l’affût des contacts communistes d’Oppenheimer ; il est chargé de surveiller cet homme tranquille qui, en 1943, travaille sur une arme capable de détruire la planète. Il lui découvre une maîtresse, Jean Tatlock, la femme qu’il a aimée avant d’épouser Kitty, qu’il aime toujours et qui se suicide en 1944 – geste dont les raisons restent suppositions. C’est en souvenir d’elle qu’Oppenheimer a baptisé le premier essai nucléaire « Trinity », mot inspiré du poète John Donne qu’elle adorait, un terme religieux étrange pour une bombe.

Grace Goodman travaille, en 1945, sur le site de Los Alamos, base du Projet Manhattan, mise en œuvre de la bombe atomique. Les recherches se poursuivent bien que l’Allemagne ait capitulé. Beaucoup sont d’accord pour ne pas l’utiliser dans le jeu diplomatique comme élément de négociation mais d’en user comme dissuasion et, à titre préventif, de bombarder le Japon. Le but est d’avertir, de sacrifier des vies pour en sauver des milliers d’autres, de faire démonstration d’une arme sur-puissante pour en finir avec les autres. La violence pour contrer la violence est une loi du talion vite incontrôlable.

Andries Van den Berg fut l’un de ses étudiants. Il se souvient des fameux Martini de celui qu’il appelle familièrement Opje, des réunions chez lui autour du feu où, tout en buvant son vin rouge, ils s’investissaient dans l’humain – la création d’un syndicat, la collecte de fonds pour les réfugiés allemands, l’aide aux insurgés espagnols. Cet homme bienveillant a-t-il trahi certains de ses amis pour garder sa place ? Difficile de jongler avec la puissance de la science dans un monde où la recherche scientifique est conditionnée par le politique. Oppenheimer en fera les frais comme en témoigne Sally Connelly, la quatrième voix, sa secrétaire. Il sait qu’il a fait une chose impardonnable, qu’il ne peut envisager d’expier ayant trop de sang sur les mains. À une équipe de télévision venue faire un reportage sur lui et l’interrogeant sur sa réaction face à l’explosion Trinity, il répond cette phrase tirée de la Bhagavad-Gîtâ : « Je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes. »

Il décide cependant de s’opposer au développement de la bombe thermonucléaire, la fameuse bombe H. Pour l’écarter de ses fonctions, ses détracteurs, partisans de la recherche nucléaire, profitent de la chasse aux communistes lancée par McCarthy et font révoquer, en 1953, son habilitation de sécurité.

La question de la culpabilité et celle, conjointe, de la responsabilité sont posées avec les trois derniers témoignages : celui de Lía Peón qui s’est installée à Saint-John – l’une des îles vierges des États-Unis – avec sa compagne, fuyant la condamnation des « déviants », et qui s’interroge sur les regrets que peut éprouver Oppenheimer, sur sa part sombre ; celui de Tim Schmidt, un étudiant qui, en 1963, a assisté à une conférence donnée par Oppenheimer lors de laquelle il a déclaré que pouvoir et responsabilité sont liés ; celui enfin d’Helen Childs, une journaliste chargée de faire le portrait du physicien, se demandant quelles étaient ses motivations.

« Nous sommes nombreux à traverser l’existence sans faire réellement l’effort de comprendre le pourquoi de nos actes, à masquer l’absence d’explication valable par des comportements brusques et exagérés et à circuler de par le monde comme des couteaux émoussés plus dangereux et blessants que des lames affûtées. »

Louisa Hall nous décrit toute une époque sociologiquement et politiquement, de 1943 à 1958, au travers de vies sculptées par les événements, qu’ils soient publics ou privés. Elle nous parle de responsabilité morale, ce principe d’humanité, d’engagements et de courage, aussi des combats intimes que nous menons.

Un roman original, intelligent et élégant

Trinity est un roman original, intelligent et élégant qui met en lumière la complexité de l’humain. La narration plurielle renforce le propos en ceci que chaque personnage se fait miroir de Robert Oppenheimer. Comme lui, tous mentent, tous ont des blessures et des secrets et sont profondément en conflit avec eux-mêmes sur le fait de les taire.

« Je réalisais en le regardant à quel point il était faible et fragile. Lui aussi vivait dans ce même monde incertain, il y avait toujours vécu, y compris quand il mettait au point ces armes, pensant avoir le contrôle de leur destinée, ne sachant pas encore qu’il ne lui appartiendrait pas de décider où et quand l’armée s’en servirait, ou plus exactement où et quand le président avait décidé de s’en servir, pour quelles raisons et dans quel but. J’avais imaginé – il avait imaginé – qu’il avait un certain pouvoir sur ces forces alors qu’il n’était en fait qu’une part infime et impuissante d’un processus qui le dépassait et qu’il n’avait pas encore compris. Sa principale erreur avait été de croire qu’il comprenait. Qu’il pouvait se mettre en retrait de l’histoire, voir le rôle qu’il y jouait et, par conséquent, agir correctement, en connaissance de cause. Mais à la fin, lui aussi avait été mêlé au tumulte incompréhensible, pris dans cette incertitude que j’avais toujours détestée, et savoir pourquoi il avait agi comme il l’avait fait pour prendre le contrôle du chaos n’avait plus guère d’importance. »

Si leur vision est limitée, leur compréhension restreinte par leurs propres jugements, leurs peurs, ils se révèlent en entrant en collision avec d’autres, exactement comme une particule atomique. Ainsi nous est révélé Robert Oppenheimer.

En évitant la sentence, Louisa Hall nous parle de la difficulté, voire de l’impossibilité, de connaître totalement l’autre, ne percevant qu’une partie d’un iceberg dont nous ignorons la forme et le volume.

« On n’a jamais totalement accès à ce que ressent quelqu’un tout comme on ne connaît jamais la vitesse et la position d’une particule à un instant T, la connaissance étant par nature toujours incomplète et les objets étudiés échappant au moins par un aspect à ceux qui les étudient. »

Ne pas tout dévoiler, c’est se préserver et le mystère est séduction, non mensonge. Toute vie est une énigme…

.

Louisa Hall, Trinity, traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Papot, Gallimard, 2020, 336 p., 21 €

.

Découvrir toutes nos critiques de livres