Michka Assayas : « Le rock est une forme de culte, qui contient une mystique, une recherche de spiritualité. »

Série : « Les critiques vivants du spectacle » (3)

Rencontre avec Michka Assayas.

Au rez-de-chaussée de la toute récente brasserie Barbès, dans un décor typiquement parisien, bâti par le marbre vert, des lumières de début du XXe siècle et un design hérité de l’art déco, le romancier et historien du rock Michka Assayas n’élude aucune question, ni musicale, ni religieuse, ni politique : les réponses sont réfléchies, percutantes, passionnantes.

Critique, historien, passionné, expert… Comment définissez-vous votre rapport au rock ?

Je me suis toujours vu comme quelqu’un qui transmettait ses goûts, beaucoup plus que des détestations. Mon rôle n’est pas de trancher de tout ce qui sort. J’ai eu une période dans ma vie durant laquelle j’ai effectivement mené une sorte de combat esthétique. Mais depuis 1985, je n’ai écrit que très peu de critiques à proprement parler.

Mais dès lors que, dans vos émissions sur France Musique et ailleurs, vous choisissez d’inviter tel artiste plutôt que tel autre, vous posez un choix critique subjectif.

C’est vrai… Rien ne sert de jouer sur les mots. Selon moi, la figure du critique, tel que le public la perçoit, est liée à des émissions comme « Le Masque et la Plume » : le critique est celui qui, régulièrement, fait l’inventaire des actualités littéraires et artistiques. Mon trajet m’a personnellement éloigné de cette activité, que je trouve stérilisante. C’est peut-être une coquetterie de ma part, mais je me considère davantage comme un écrivain que comme un critique.

L’an dernier, vous avez tout de même dirigé Le nouveau dictionnaire du rock, sujet qui n’est pas sans lien avec vos chroniques passées…

Mon rapport au rock est celui d’un amateur éclairé, d’un passionné, d’un transmetteur ; mais en effet, comme vous le dites très justement, je suis un amateur au goût personnel et subjectif. Je ne prétends pas du tout être pertinent par rapport à l’actualité de la musique aujourd’hui.

Écoutez-vous toujours ce qui sort en rock ?

Pas tout. Vous savez, quand j’ai débuté, j’avais des goûts très tranchés. J’étais une sorte de militant politique égaré dans la musique, notamment le punk, qui n’était pas alors une musique sympathique, mais violente, voire méchante. C’est difficile à décrire, parce que nous avons changé de monde et que la jeune génération n’a pas connu cette époque, celle de Woodstock, du psychédélisme…

Comment cette passion vous est venue ?

Sous l’influence de mon frère, j’ai commencé à acheter des disques très tôt. J’étais un lecteur assidu de Rock & Folk, m’intéressant à tout ce qui appartenait à l’underground, à ce qui n’était pas commercial, à ce qu’on n’entendait pas à la radio. À l’époque, on ne parlait pas de rock, mais de « pop music », pour englober tout le phénomène ; cette pop comprenait Santana, Pink Floyd, Zappa, Donovan, Led Zeppelin… Ce qui a été déterminant dans mon parcours, fut une impression d’être trop petit, trop jeune pour ce vaste mouvement : cette musique appartenait à la génération de mon frère aîné, à celle qui avait 5 ou 10 ans de plus que moi.

« Venu trop tard dans un monde trop vieux » ! Qu’est-ce que vous vous êtes finalement approprié ?

Je me suis reconnu dans la « musique planante », avec des groupes comme Caravan, Soft Machine et Gong, c’est-à-dire le psychédélisme de Canterbury, qui était un mélange d’esprit un peu libertaire, de poésie de l’absurde, d’univers féérique et extraterrestre, de jazz-rock, d’improvisation avec des éléments de musique concrète, le tout lié à des nouvelles formes de vie communautaire.

À cette époque, vous liez la musique au politique…

Ah, complètement ! Ce n’est pas propre à moi, c’est ma génération. Si vous discutez avec des personnes de mon âge qui ont fréquenté ce milieu, tous vous diront la même chose : cette musique là était contestataire, composée par des chevelus…

Que contestiez-vous ?

Tout ! Sans savoir quoi exactement : le vieux monde, les professeurs, l’organisation de la société, la hiérarchie, l’autorité, l’esprit de sérieux…

Dans le prolongement de Mai 68 en somme !

Tout à fait. Mais le punk a apporté une contestation dans la contestation. Au milieu des années 70, les porteurs d’une culture gauchiste et libertaire, voire d’un rêve utopiste, comme le journal Libération ou le magazine Actuel, étaient installés : le rêve était éteint, terminé. Le mouvement punk n’a pas d’abord été une musique : il a repris des rudiments rock ‘n’ roll, en les accélérant, en les jouant mal, en mettant au centre des chanteurs à la voix étrange et nerveuse… C’était une manière de dire « merde » aux plus âgés, au monde utopique et fraternel de la pop music, auquel nous n’y croyions plus.

Comme une condamnation sans espoir…

Oui, no future ! C’est pourquoi ce fut un électrochoc pour beaucoup. J’avais 18 ou 19 ans, avec l’impression – comme vous dites – d’être arrivé après la bataille : le monde merveilleux de la pop music n’était plus, les Beatles ne reviendraient plus, l’innocence était définitivement morte… La mollesse de l’air ambiant ne me convenait plus. Tout à coup, nous avons vu surgir cette violence, qui n’était pas d’abord politique, mais une violence exercée contre soi-même, proche de l’autodestruction. Le punk était sombre, avec une volonté de tout détruire pour recommencer autre chose ; l’esprit de la Révolution française semblait revivre : on guillotinait Pink Floyd et toute la bande ! Paradoxalement, une nouvelle forme d’utopie émergea, construite par des hippies déçus qui avaient entre-temps coupé leurs cheveux.

Aujourd’hui, restez-vous fidèle à ce mouvement ?

J’en vois les limites. Mais à l’époque, ma vie n’était remplie de rien… Je travaillais beaucoup, mais étais complexé par rapport à la génération précédente, très politisée, qui avait fait Mai 68. Face à ces surhommes, j’étais réaliste, revendiquant une sorte de lucidité qui me poussait à dire des paroles souvent désagréables, mais qui me semblaient vraies.

Une fois diplômé de Normale Sup, vous n’avez cependant pas choisi la carrière politique !

(Rires) Ce n’était pas du tout dans mes projets.

Cela manquait de rêve ?

Oui, exactement ! J’étais plutôt dans une rêverie empreinte d’esthétisme. J’ai toujours eu du mal avec le collectif et m’ennuyais dans les groupes. Alors le politique, très peu pour moi !

Vous avez préféré l’écriture… Étiez-vous dur en tant que critique ?

Très. J’avais une colère en moi, comme une déception : j’attendais la Révolution et un monde meilleur. Je portais en moi un idéalisme déçu.

Vous avez dit tout à l’heure que la critique était « stérilisante » : est-ce en raison de cette révolte intérieure qui s’est épuisée ?

Vous avez besoin de vous confronter à des choses qui sont plus grandes que vous, pour voir où vous vous situez. Mais une fois que vous avez fait ce travail, le transformer en carrière professionnelle, en activité rémunérée, me semble dangereux. Mon père était scénariste et ma mère, dessinatrice de mode : tous deux avaient une phobie des critiques. Je me souviens que mon père avait d’ailleurs décrit les critiques comme « des gens impuissants qui jugent le travail des autres parce qu’ils sont incapables de faire eux-mêmes quoi que ce soit ». Je dois reconnaître que c’est souvent vrai. Je suis tombé amoureux d’un auteur norvégien qui s’appelle Karl Ove Knausgård, surnommé le « Proust nordique ». J’ai lu une longue critique, très bien écrite d’ailleurs, de quelqu’un qui s’attaque à lui et dessèche tout… Comment peut-on passer autant de temps à dire du mal des choses ?

C’est drôle de la part de quelqu’un qui a attaqué avec véhémence Siouxsie and the Banshees !

J’ai effectivement pu me tromper, comme tout le monde. Je continue de penser que Siouxsie est inégal ; j’ai même écrit des mauvaises critiques de The Cure, qui m’ennuyait profondément à l’époque. Mais les années 1980 étaient comme une vaste cour de récré : on était tous un peu dans le même monde et on se payait le luxe de critiquer les autres bandes. Ce n’était en somme que des affrontements mineurs et pittoresques. J’étais très jeune, je n’avais rien vécu ; tout prenait donc des proportions épiques.

Dans une interview donnée à la Gaîté Lyrique, vous dites que la technologie est en train de prendre le pas sur l’art.

Effectivement, je le crois. Le danger de la technologie est de ne plus inventer, mais de recycler constamment.

Il me semble pour ma part que le politique faisait de même hier… L’art n’est-il pas toujours instrumentalisé ?

C’est très juste. En y réfléchissant, il est vrai que l’art est toujours à la remorque de quelque chose qui se l’approprie, qui l’oriente et qui en déforme peut-être la perception. Il est certain que l’on jugeait ce que l’on entendait à l’aune des idées qu’on avait. Je ne condamne cependant ni le politique ni la technologie dans l’absolu. Même si la technologie est aujourd’hui en train de prendre le pas sur l’art, ou pour être plus précis, l’oriente, cela n’empêchera jamais un jeune de former son goût.

Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous reprochez à la technologie…

Nous sommes tributaires d’un monde où les possibilités d’écouter de la musique et de la recombiner sont infinies, à la portée de plus en plus de gens. Moi, je viens d’un monde ancien dans lequel l’art était l’expression d’un petit collectif, voire d’une personne aidée par quelques amis : c’était artisanal.

En somme, vous êtes nostalgique des groupes formés dans les garages !

Pas que dans les garages. Je pense aux Beatles qui ont travaillé avec George Martin dans un studio : tous étaient au service d’une vision artistique. L’enjeu pour tous les ingénieurs du son était de mettre en forme cette vision. C’était une sorte d’atelier. Dans la musique électronique, il y a tout et son contraire : certains travaillent de cette manière là, expérimentent, cherchent à trouver de nouveaux langages… heureusement !

Lorsqu’on interroge les gens sur ce qu’ils écoutent, on entend souvent : « un peu de tout ! » Est-ce là votre reproche ?

En quelque sorte. Ce qui me dérange est la perception diffuse et massive de la musique actuelle. Il y a une espèce de neutralité qui a fini par s’installer, parce que nous pouvons tout écouter en même temps, sans avoir à poser de choix. Le goût n’est plus formé : tout se vaut. La musique a toujours été un choix, avec les défauts et les excès entraînés par ce choix. Le rock avait une faculté incomparable : un disque pouvait presque tout vous dire sur votre vie à un instant donné.

Quelle vision avez-vous de la musique électro ?

Certains morceaux sont impressionnants, très créatifs, avec un grand savoir-faire dans les sonorités et les ambiances, mais cela me laisse froid : c’est trop abstrait pour moi. Et puis, il y a ce côté supermarché où l’on prend un peu de tel artiste et un peu de tel autre, pour forger des univers successifs. Cela donne des compiles sympas, astucieuses, dansantes, mais guidées par une approche industrielle. La grande distribution pilote la musique, quand elle devrait être le dernier maillon de la transmission artistique.

Est-ce pour cela que vous avez arrêté la critique ?

Pas exclusivement, mais il est certain que j’ai très vite eu l’impression de mener un combat d’une autre époque. Tout passait par la communication, le Top 50, etc. C’est pourquoi je me suis tourné vers des ouvrages plus complets sur le rock.

Au cours de votre éducation musicale, avez-vous permis la découverte de nouveaux groupes ?

J’ai joué un rôle bénéfique, non comme dénicheur de talents, mais comme relais de ce qu’une certaine critique anglaise mettait au premier plan. J’essayais de discerner, parmi tous les artistes proposés par le New Musical Express et d’autres, ce qui me semblait important à faire connaître au public français. Tout en le faisant, je faisais mon éducation : je découvrais le Tex-Mex, le rock californien et bien d’autres courants. J’étais finalement très ouvert, avide de découvrir de nouvelles choses.

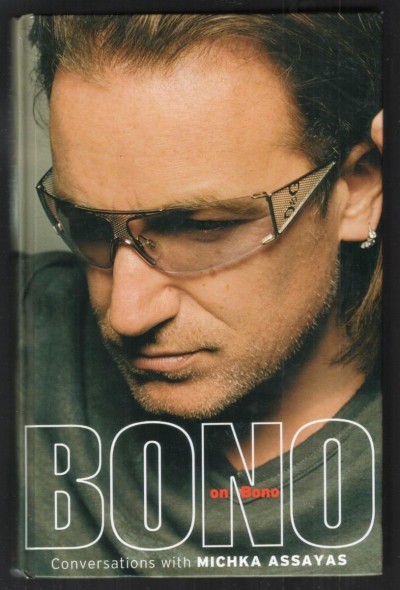

Vous donnez l’impression de n’avoir été attentif qu’à l’underground… Mais vous avez également soutenu des groupes mainstream comme U2 !

Vous donnez l’impression de n’avoir été attentif qu’à l’underground… Mais vous avez également soutenu des groupes mainstream comme U2 !

C’est un bon exemple. J’ai effectivement été très proche de Bono et de sa bande. Curieusement, alors qu’on pourrait les assimiler à Kanye West, Daft Punk ou Madonna, ils viennent du rock punk alternatif le plus intolérant. Ils ont commencé avec Joy Division, dans une attitude de « seul contre tous », de secte presque, renforcée par leur côté chrétien : c’est ça qui est intéressant. Leur musique a progressivement parlé à toute une génération, à mon grand étonnement d’ailleurs, qui ne se reconnaissait pas dans le matérialisme de l’époque. Nous pourrions aussi évoquer un groupe comme Arcade Fire, qui rassemble aujourd’hui des gens très divers, alors que ses membres ont commencé comme un groupe autarcique et antisystème, avec également des références enracinées dans le christianisme.

Vous ne parlez pas de l’importance de la publicité dans l’art, qui crée précisément cette « perception diffuse et massive » que vous évoquiez. Contrairement à vous, j’aurais plutôt dit que la communication est en train de prendre le pas sur l’art.

Nous disons la même chose : technologie et communication sont intrinsèquement liées. Toutefois, je ne sais pas si ceux qui pensent réseau avant musique sont gagnants à long terme. Au bout du compte et au risque d’être un peu naïf, je veux croire que ce qui surnage est ce qui est vraiment bon. Il faudra toujours du travail, du talent et du fond. Beaucoup de personnes ayant vendu des millions d’albums ne sont même plus connues aujourd’hui, alors que des groupes de qualité continuent d’influencer des milieux – même restreints – et des artistes.

Pour les émissions dans lesquelles vous intervenez, vous choisissez toujours des groupes actuels. Quels sont vos critères de sélection ?

Je lis toujours la presse britannique : Mojo, Q magazine et d’autres. Il y a plus d’une centaine de groupes référencés chaque mois. Comme j’ai développé une assez bonne oreille avec le temps, je me fais fort de sélectionner ce qui me semble bien, assez vite. Il me suffit d’une quinzaine de secondes pour savoir si une musique en vaut la peine ou non. Je ne suis évidemment pas à l’abri d’une erreur et il m’arrive de passer à côté de quelque chose…

Avez-vous quelqu’un en tête ?

Il y a 15 ans, je suis passé à côté d’Elliott Smith. Comme il était défendu avant tout par des Français, je croyais à une invention d’un certain public parisien, alors qu’il était un véritable génie. C’était une bêtise, j’étais prisonnier de mes schémas. On n’a jamais fini de progresser !

Et quelqu’un que vous avez contribué à faire connaître ?

Sans être le seul, je fus l’un des premiers à parler d’Amy Winehouse.

N’êtes-vous pas lassé d’écouter des dizaines de morceaux chaque mois ?

Non, je ne suis pas du tout blasé. Je n’ai pas l’impression d’avoir tout entendu. Peut-être suis-je un peu comme les Juifs qui attendent le Messie : j’attends perpétuellement le truc qui va arriver. Et de temps en temps, je découvre des pépites.

En avez-vous découvert une récemment ?

J’ai écouté récemment des morceaux de Jonathan Wilson, un musicien totalement génial, qui a sorti deux albums : il réinvente avec légèreté et grâce un certain courant funk, jazz, tropical, West Coast des années 70. J’ai également découvert cette année une chanteuse néo-zélandaise, Aldous Harding, qui me bouleverse ; elle ne réinvente rien pour le coup, mais reprend le folklore ancestral avec des accords folk très bien joués et une voix d’ange.

Une question impromptue, après votre référence au Messie : êtes-vous religieux ?

Je ne suis pas religieux, mais mystique. Je pense que le rock est une forme, non pas de religion, mais de culte. Le rock contient une mystique, une recherche de spiritualité. Il n’y a pas de surprise : quand vous vous intéressez à la vie et au parcours de nombreux artistes américains, sans même évoquer les chanteurs de soul qui ont presque tous commencé par le gospel à l’église, vous vous apercevez qu’une spiritualité forte est souvent à l’origine de leur quête musicale.

Un exemple ?

Lorsque vous écoutez les débuts d’Eric Clapton, vous comprenez que son but n’a jamais été d’être riche et célèbre, mais de transmettre le message du blues. Il considérait, et d’autres avec lui, avoir une sorte de mission sacrée. Ce sont des espèces de prêcheurs du blues, qui prônaient une sorte d’idéal les élevant au-dessus du médiocre. Donc oui, je crois qu’il y a une forme de pré-religion ou de para-religion – je ne sais comment la définir – dans le rock. Nous vivons actuellement un changement de civilisation : les historiens des prochains siècles analyseront probablement le rock comme une sorte de culte archaïque qui, parmi d’autres, aura débouché sur l’émergence d’une nouvelle religion.

Quel autre culte mettez-vous à côté du rock ?

L’écologie est un pan très important de cette religion émergente : le culte de la planète a certainement suppléé à celui de Dieu pour beaucoup de gens. Pour revenir au rock, c’est tout sauf du matérialisme. On ne fait pas ce métier pour devenir richissime, c’est tellement hasardeux : combien d’échecs pour quelques succès ?

C’est toujours vrai aujourd’hui, comme en témoigne la précarité actuelle des artistes.

Il y a deux plans que nous ne pouvons pas mélanger : il y a d’un côté l’aide que nous devons donner à certains arts qui relèvent du spectacles vivant, nécessaire à la vie culturelle française. Le système de l’intermittence est important pour la survie et la transmission d’un patrimoine. Toutefois, je remarque d’un autre côté que des aides artistiques sont également accordées à des associations qui s’occupent davantage de l’animation locale, dans les quartiers.

Cela relève plus pour vous du social que de l’artistique…

Aider socialement un quartier est important, mais je trouve dommage, pour autant que je puisse en juger, que cela empiète sur la création artistique. J’ai aussi tendance à penser que certains métiers pourraient être aidés par d’autres moyens que l’intermittence.

Lesquels ?

Le mien par exemple ! J’ai bénéficié de l’intermittence en tant qu’animateur radio. Or nous sommes des techniciens, et non d’abord des artistes.

L’État devrait-il intervenir davantage sur le sujet ?

Je n’ai pas la religion de l’État. Je pense que les mécènes privés… c’était mieux ! Je pense même que les grandes choses ont souvent été faites grâce à l’aide de mécènes privés. L’art d’État n’offre aucune garantie. Qu’est-ce qui me certifie qu’un haut fonctionnaire va avoir un goût artistique sûr ou digne d’approbation ? Rien. Il existe aujourd’hui toute une série de roitelets, dirigeant des institutions culturelles en province, qui se comportent comme des dictateurs, des rois nègres, alors qu’ils n’ont reçu aucune formation artistique digne de ce nom. Ils ne savent que s’occuper de l’événementiel, de la communication, avec la complicité d’acteurs de l’art contemporain. Je généralise un peu, des contre-exemples pourraient être cités, mais cette gabegie existe réellement.

Que peuvent faire des jeunes musiciens face à la sclérose que vous décrivez ?

Je ne pense pas être compétent pour répondre à une telle question, mais puis cependant vous livrer un sentiment sur ce que je connais le mieux, à savoir le rock. Je ne suis pas pessimiste par rapport à la situation actuelle. Voyons déjà ce qui est meilleur par rapport à mon époque : vous avez déjà des jeunes de vingt-cinq ans qui ont une culture musicale prodigieuse, grâce au streaming, grâce à la possibilité d’écouter des choses produites il y a quinze ou vingt ans et qui ne sont pas très connues. On assiste quand même à la constitution d’une culture musicale en France, certes parfois confuse, nous l’avons dit, mais néanmoins solide. Il n’y a qu’à voir le nombre impressionnant de personnes qui savent jouer ou chanter ! Cela n’existait pas avant. Il y a une démocratisation du rock qui me semble porteuse d’un grand espoir.

N’y a-t-il pas justement trop d’artistes ?

Si, évidemment, mais le temps fera son œuvre. Comme dans tous les arts, ce qui compte n’est pas le génie, déposé comme une couronne sur la tête d’un artiste, mais l’acharnement, la persévérance et le travail. Ceux qui émergeront ne seront peut-être pas les plus doués, mais ceux qui bosseront le plus et qui auront vraiment quelque chose à dire.

Selon vous, la décantation s’opère toujours.

Vous savez, il y eut une période, vers la fin des années 1970, durant laquelle le rock français eut le vent en poupe. Sur les quelque cent groupes qui existaient alors, il ne reste rien, rien, rien… sinon Téléphone. Il s’agissait d’un effet de mode superficiel, qui revient de manière récurrente. Si nous faisons le bilan de ces quarante ou cinquante dernières années, il ne reste que quelques rares noms, que nous pouvons compter sur les doigts d’une main : outre Téléphone, je pense à Indochine et Noir Désir, auxquels on pourrait ajouter quelques groupes mineurs comme Louise Attaque et Kyo. Mais nous virons très vite à la chanson française « rockisée », comme une couche de peinture que l’on mettrait sur quelque chose qui vient d’ailleurs… C’est le cas de Miossec, de M ou de Benjamin Biolay.

N’est-ce pas aussi le cas à l’étranger ?

Je me promenais récemment dans le quartier de Camden à Londres. Tout à coup, je tombe sur un groupe : les mecs savent chanter, jouer, varier les styles, partir sur du funk… Il y a un naturel à tout jouer, c’est leur folklore. En France, nous avons un complexe : le folklore est considéré comme ringard, issu du provincialisme. Dans les pays anglophones, il y a souvent un mélange naturel de rock, de folklore, de funk, de reggae… parce qu’ils n’ont pas renié leurs racines.

Sentez-vous cette perte des racines françaises sur le plan artistique ?

Oui. Dans la plupart des pays que j’ai visités, il y a un « art milieu » très fort. En France, vous n’avez le choix qu’entre l’élitisme et le prolétarisme, entre une culture d’en haut et une culture d’en bas. Quand les deux se rejoignent, c’est formidable, mais cela reste très rare. Les Français vont chercher ce qui les fédère dans d’autres pays : U2, Coldplay… Mais tout peut changer, car la France bouge beaucoup. Nous sommes dans un tel état de décomposition et de recomposition que personne ne connaît l’avenir.

Est-ce pour vous un motif d’espoir ?

Après avoir vu les mouvements se casser la gueule les uns après les autres, je ne puis qu’être positif. Et je ne parle pas des générations qui m’ont précédé, qui ont vécu des guerres horribles, puis un espoir gigantesque. Les espoirs naissent de périodes bien sombres. La dépression collective actuelle me semble vraiment surprenante, au regard de tout ce qui fleurit en France : le dynamisme de certaines villes de province, le secteur de la BD, la qualité de l’artisanat… Il faudrait partir de ces réalités positives.

Dernière question : quel type de romancier êtes-vous ?

Les romans que j’écris sont plutôt existentiels, ou existentialistes. Je mets souvent en scène un personnage qui est une projection déformée de moi-même ou de gens que j’ai connus. Le prochain, qui sortira en janvier, s’intitule : Un autre monde.

Une allusion à Téléphone ?

Pas du tout. Je raconte comment j’ai sauvé la relation problématique avec mon fils adolescent en faisant de la musique avec lui, ou plutôt comment le rock va servir de média entre le père et le fils. Si je ne fais pas allusion au groupe de rock français, ma passion pour la musique irrigue parfois les fictions que j’écris.

Propos recueillis par Pierre GELIN-MONASTIER

Dans la même série, lire aussi :

- Gilles Costaz : « Que les jeunes se révoltent, et ça bougera peut-être enfin !«

- Jacques Nerson : « Toute subvention exige un contrôle ! »

.