La loi de 1905 à 2015 : art et religion sont-ils des frères ennemis ?

Que nous disent le spectacle vivant et le cinéma sur la loi de 1905 ? Quels rapports possibles entre l’art et la foi ? La laïcité à la française est-elle encore pertinente ? Questions épineuses, voire polémiques. Marie Moulin risque, pour Profession Spectacle, une vaste analyse, à travers quelques œuvres parues récemment.

Ce mercredi 9 décembre, la loi de 1905, emblématique de notre principe de laïcité républicaine, fête ses 110 ans. Un principe en quête de sens, alors que les attentats de Paris et de Saint-Denis s’inscrivent – hélas – en plein dans le débat sur la visibilité des religions.

Si la secousse sans précédent qu’elle a provoquée dans l’équilibre des institutions a fait sa notoriété, la loi de 1905 reste pour autant porteuse d’une conception ambiguë de la laïcité, marquée par l’affrontement sans pitié des deux camps, religieux et anticlérical. Cette cicatrice politique en fait pourtant un tabou autant qu’un emblème.

Argument électoral, je-m’en-foutiste, parfois raciste, la laïcité est à nouveau au cœur des débats : sa conception ne sépare plus les champs d’intervention des Églises et de l’État mais cristallise au contraire la concurrence des appartenances s’exprimant dans l’espace public. Une concurrence dont l’artiste est tantôt l’observateur, tantôt l’acteur mais également parfois le tributaire.

Gustave Jossot, itinéraire d’un caricaturiste athée et spirituel

Jossot, de Gustave à Abdul Karim : le titre du documentaire réalisé par Marc Faye retrace le parcours spirituel d’un athée, dont la conversion à l’Islam et le retour à l’athéisme sont intimement liés à la démarche artistique. Plein de verve et d’impertinence, le dessin mis en abyme par la caméra est célébré comme expression politique et consacré au rang d’art. Fort de son style si particulier, Gustave Jossot devient, au début du XXe siècle, l’afficheur politique des « anticléricaux » lors du débat sur la loi de la laïcité, qui fête ce 9 décembre ses 110 bougies. Opposant la libre-pensée au parti des cléricaux, le film de Marc Faye revisite ainsi les mythes républicains.

Jossot, de Gustave à Abdul Karim : le titre du documentaire réalisé par Marc Faye retrace le parcours spirituel d’un athée, dont la conversion à l’Islam et le retour à l’athéisme sont intimement liés à la démarche artistique. Plein de verve et d’impertinence, le dessin mis en abyme par la caméra est célébré comme expression politique et consacré au rang d’art. Fort de son style si particulier, Gustave Jossot devient, au début du XXe siècle, l’afficheur politique des « anticléricaux » lors du débat sur la loi de la laïcité, qui fête ce 9 décembre ses 110 bougies. Opposant la libre-pensée au parti des cléricaux, le film de Marc Faye revisite ainsi les mythes républicains.

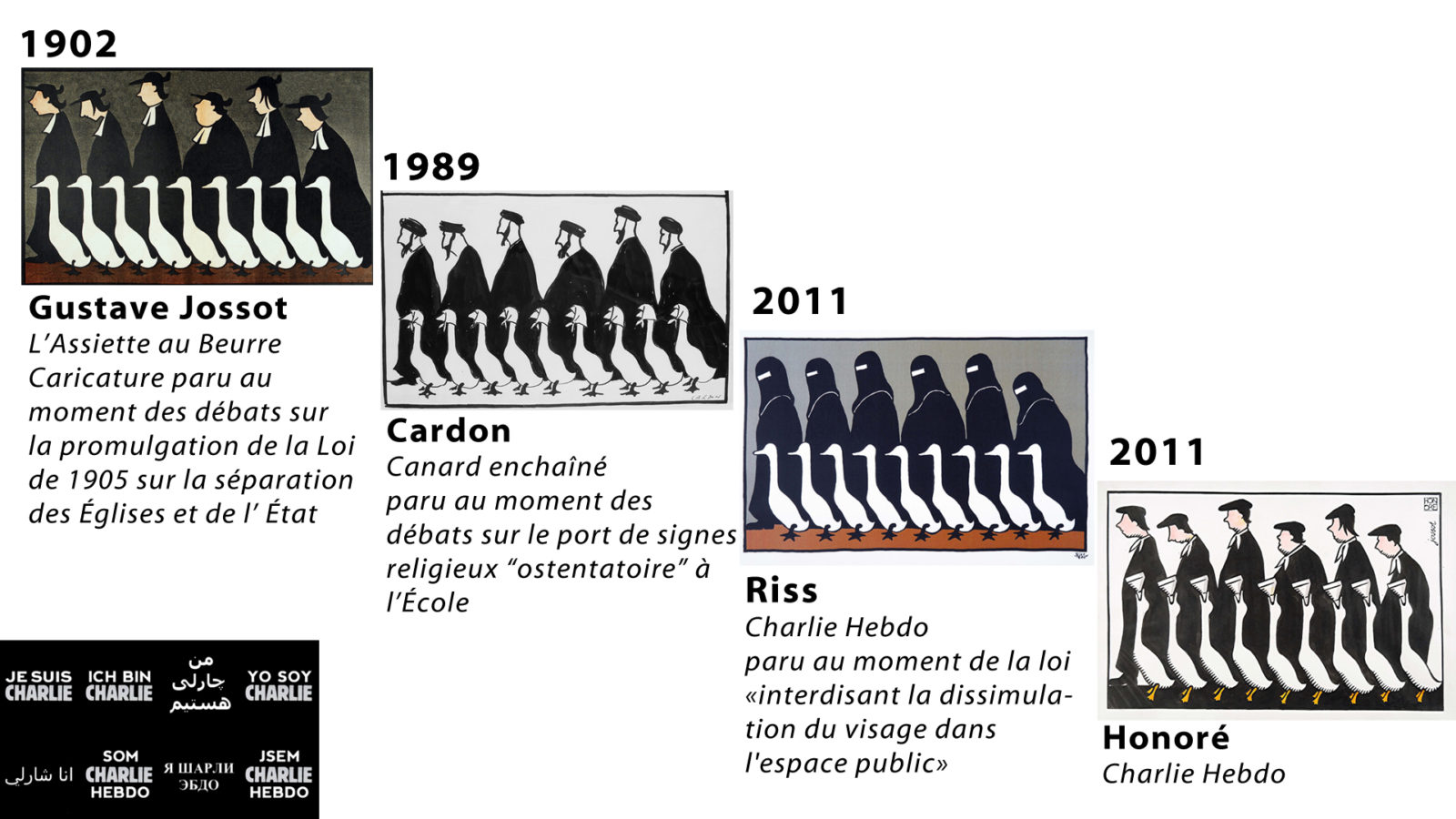

C’est en opposition à sa dure éducation moraliste que Jossot développe ses talents de caricaturiste. Blessé, révolté puis affirmé, le dessinateur passe du statut de simple afficheur à celui de véritable artiste, un La Bruyère du dessin. Ses caractères favoris ? Le trio infernal de l’oppression traditionnaliste – « J’accuse » le Curé, le Juge, l’Agent de la Police ou de l’Armée. Athée proclamé, en rogne contre l’idée qu’on ne laisse pas choisir leur religion « aux fœtus à peine nés », il rejoint la grande épopée de la presse à dessins qui cristallise les passions politiques de la fin du XIXe siècle. Dans ce contexte de libéralisation de la presse, ses caricatures mordantes, publiées notamment dans l’Assiette au beurre, répondent à d’autres esquisses de l’époque.

Alors que Jossot appelle de ses vœux « une génération de caricaturistes », la caméra glisse une seconde vers une pile de dessins journalistiques, archives jaunies desquelles se détache un numéro blanc et neuf de Charlie Hebdo. 110 ans après la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, le coup de crayon n’a rien perdu de sa force symbolique.

En réalité, Jossot ne se définit pas comme anticlérical au sens où il n’entend pas s’attaquer à la religion ou aux fidèles ; il vise plutôt l’agencement des institutions. Ses personnages sont les masques grinçants des autorités critiquées. Au sommet de l’ordre juridique interne de la France (cf. art. 1 de la Constitution de 1958), le principe de laïcité fait toujours le jeu des partis politiques et des représentations, donc de l’art.

De Voltaire à Jean-Michel Ribes : art vs religion ?

Rien ne vient contraindre a priori la production artistique, ni dans le principe de laïcité, ni dans les groupes de pression religieux. Rien du point de vue légal. Car derrière les textes juridiques, « l’esprit des lois » invite à penser le contexte qui les produit, notamment la fameuse loi de 1905, sans-cesse revisitée par la jurisprudence et l’interprétation parfois partisane, de séparation des Églises et de l’État.

Ainsi, la pièce de Voltaire, Mahomet, souffre une interdiction parlementaire de représentation, sorte d’Index républicain appuyé par… Tariq Ramadan ! Ce dernier explique ne pas chercher la censure de Voltaire, ni-même de cette pièce subversive, mais plutôt la paix sociale, arguant qu’une représentation de cette pièce créerait de vifs ressentiments chez les musulmans. Nous sommes en 1993. En 2005, rien n’a changé : le contexte est alors marqué par une affaire de caricatures de Mahomet. Sans parler de 2015…

Peu importe les précisions d’intention ou les déclarations de paix : Voltaire précisait déjà sa pensée controversée sur le Coran, en lequel il voyait un livre « fort bon pour ses contemporains et sa religion encore meilleure ». Le Mahomet de Voltaire était politique, transposant dans la Mecque du VIIe siècle les ressorts de la tragédie classique presque antique : passion et déchirement autour du thème de la filiation. Cet exemple souligne que nous sommes rarement dans le domaine du religieux, de la mystique pure, mais davantage dans celui de l’humain.

Nous pourrions encore citer le procès qui oppose Jean-Michel Ribes à un groupuscule de catholiques traditionnalistes : il est accusé de provocation à la haine pour avoir présenté Golgota Picnic en 2011, pièce de théâtre de l’auteur argentin Rodrigo García, mettant en scène un Jésus-Christ fou. Ce spectacle est considéré par certains comme une « provocation explicite à la haine et à la violence envers les disciples de la religion chrétienne » (Me Jérôme Triomphe, avocat de l’Agrif). Ce à quoi l’avocate de Jean-Michel Ribes, Me Brigitte Richard, répond que dans la mesure où « une religion est dans l’espace social, il faut accepter qu’elle soit critiquée ».

Cela soulève aussitôt une autre question : l’inverse est-il vrai ? Si les communautés artistiques peuvent à ce point pénétrer la sphère religieuse, pour l’analyser, la déformer, la valoriser ou l’attaquer, est-il raisonnablement pensable de ne pas reconnaître aux communautés religieuses le droit de pénétrer la sphère artistique pour faire de même ?

Hier, la religion dominait largement les arts, au risque de l’étouffement. Aujourd’hui, la situation semble inversée. Et demain ? Ces questions demeurent en suspens, entre camps retranchés sur leurs certitudes.

De l’opposition politique au voyeurisme : les glissements de l’art

Or, force est de constater que les œuvres récentes, qui intègrent la représentation du religieux, déplacent pour la plupart le spirituel dans d’autres catégories que la foi, pour y voir un phénomène social, une source d’inspiration fantastique, un univers historique, parfois tragique, voire érotique.

Certaines d’entre elles s’inspirent d’ailleurs d’écrits des XVIIIe et XIXe siècles : en 2013, Guillaume Nicloux s’inspire de La Religieuse de Diderot, pour décrire le couvent comme une sorte d’enclos où les religieuses vivent leurs angoisses et le désir. Le Moine, roman publié par Matthew Gregory Lewis en 1796, connaît plusieurs adaptations cinématographiques en quatre décennies, par Ado Kyrou (secondé par Buñuel) en 1972, par Francisco Lara Polop en 1990 et, plus récemment, par Dominik Moll en 2011, avec Vincent Cassel dans le rôle d’Ambrosio.

Critique à l’envi du monde religieux, enfermement, viol et magie noire sont les poncifs de la littérature gothique subversive de la fin du XVIIIe siècle. Leurs réadaptations régulières opèrent néanmoins un glissement majeur : d’authentiquement engagés et politiques qu’ils étaient, le spectacle vivant du XXIe siècle transforme de plus en plus ces écrits en lieu de catharsis et de voyeurisme. Car dans un univers laïc tel que le nôtre, le subversif attaché au religieux n’est plus de l’ordre de la conviction politique.

Un autre registre du religieux est également l’analyse sociale : le spectacle vivant s’intéresse autant au communautarisme, insulte politique à la République une et indivisible, qu’à l’exotisme d’un monde encore une fois fascinatoire : celui des populations immigrées. Dans ce contexte, les stéréotypes religieux deviennent des « masques ». Jossot faisait du trio « Juge-Clerc-Militaire » l’avatar de l’autoritarisme bourgeois, aux visages figés par la caricature et déformés par les traits de caractères prêtés : gros nez, œil vicieux, excroissances… Le théâtre contemporain donne au personnage religieux la plastique d’une marionnette et le relief de catégories : le jeune islamiste radicalisé, la religieuse ingénue, le clerc pédophile, l’inoffensif bouddhiste, le héros mythologique.

Un autre registre du religieux est également l’analyse sociale : le spectacle vivant s’intéresse autant au communautarisme, insulte politique à la République une et indivisible, qu’à l’exotisme d’un monde encore une fois fascinatoire : celui des populations immigrées. Dans ce contexte, les stéréotypes religieux deviennent des « masques ». Jossot faisait du trio « Juge-Clerc-Militaire » l’avatar de l’autoritarisme bourgeois, aux visages figés par la caricature et déformés par les traits de caractères prêtés : gros nez, œil vicieux, excroissances… Le théâtre contemporain donne au personnage religieux la plastique d’une marionnette et le relief de catégories : le jeune islamiste radicalisé, la religieuse ingénue, le clerc pédophile, l’inoffensif bouddhiste, le héros mythologique.

Où s’arrête l’épopée, où commence la provocation ? Où s’arrête l’investigation sociologique, où commence le prosélytisme ?

Totem et tabous dans la représentation du religieux aujourd’hui

Dans une société laïque, la représentation du religieux fait florès. Parfois provocatrice, née d’un « droit au blasphème », selon le mot de Caroline Fourest, elle serait un corollaire de la liberté d’expression. La « génération de caricaturiste » rêvée par Jossot est bien là. Or, dans le même temps, la représentation partisane du religieux subit la censure du pacte républicain.

De la même manière que Jossot, converti à l’Islam, était d’autant plus tapageur au tournant du XXe qu’il embrassait la religion du colonisé, l’éloge ou le blâme du fait religieux, voire de la foi, revêt une dimension symbolique très forte. La prise de position religieuse ou antireligieuse devient l’expression d’une appartenance comprise, dans une société malheureusement clivée, comme un refus des autres appartenances. À l’instar des controverses sur le voile dans l’espace public, le débat sur les crèches dans l’espace public relance, à l’approche de Noël, l’idée que la religion des uns serait un heurt à l’égard de celle des autres, voire une atteinte à la mystique républicaine. Au risque de confondre culte et culture, la neutralité absolue des espaces publics serait ainsi la seule issue au besoin de ne pas prendre parti pour un groupe social.

De la même manière que Jossot, converti à l’Islam, était d’autant plus tapageur au tournant du XXe qu’il embrassait la religion du colonisé, l’éloge ou le blâme du fait religieux, voire de la foi, revêt une dimension symbolique très forte. La prise de position religieuse ou antireligieuse devient l’expression d’une appartenance comprise, dans une société malheureusement clivée, comme un refus des autres appartenances. À l’instar des controverses sur le voile dans l’espace public, le débat sur les crèches dans l’espace public relance, à l’approche de Noël, l’idée que la religion des uns serait un heurt à l’égard de celle des autres, voire une atteinte à la mystique républicaine. Au risque de confondre culte et culture, la neutralité absolue des espaces publics serait ainsi la seule issue au besoin de ne pas prendre parti pour un groupe social.

Or cette neutralité, par l’éradication totale du religieux, pose problème à bien des égards. Elle reviendrait à dénier le rôle culturel important des religions, que l’histoire de l’art souligne indéniablement, du temple bouddhiste d’Angkor aux toiles du Caravage, des œuvres poétiques du soufi Al-Ghazâlî aux icônes de Novgorod. Tant de questions émergent dans le domaine artistique, dès lors que cette neutralité est affirmée : aspect patrimonial, sens des institutions, subventions publiques d’œuvres, d’événements ou de monuments… Entendue comme un phénomène sociologique et clivant, la religion divise la politique ; toute censure au motif religieux devient, au vu des politiques culturelles de subventions et programmations, une censure électorale.

Il est aujourd’hui un fait : la représentation du religieux se distingue de la représentation de la foi. Reléguée à l’intime, la foi souffre d’une sorte d’indécence dans la représentation publique : elle met l’âme à nu ; elle heurte la pudeur. « Ils sont d’abord Français et ensuite musulmans », déclare un responsable politique au soir d’attentats sanglants : « la religion, ça les regarde, c’est leur intimité ». Dès lors, la dissociation autoritairement créée au sein des qualités d’une personne divise son être social et montrable de son être profond.

Réhabilitant le personnage cinématographique dans la totalité de son être, des films – ô combien contradictoires – tels Qu’Allah bénisse la France d’Abd al Malik (Régis Fayette-Mikano de son vrai nom) ou L’Apôtre de Cheyenne Caron, tous deux parus en 2014, montrent cette nudité de l’individu converti, dans des films politiques qui n’abdiquent pas pour autant leur sensibilité artistique. Les deux films précédemment cités ne sont malgré tout pas reçus directement comme un objet artistique mais comme un objet socio-politique.

Des mutations du sacré à venir ?

Face à toutes les questions soulevées précédemment, nous sommes finalement dans une sorte d’impasse à laquelle se heurte la liberté d’expression : elle implique une redéfinition de ce qui est montrable et de ce qui ne le serait pas. Mais cette redéfinition est-elle seulement souhaitable ? Elle serait le lieu de nouveaux affrontements, sur les principes, les critères et les valeurs devant fonder sa bienséance.

La laïcité souffrirait-elle donc d’un défaut de catholicité au sens étymologique du terme : « universel » ? Au-delà du jeu de mot tentant, la notion évoque tant la censure morale que l’universalité incluante. Elle serait paradoxalement idoine pour désigner une société laïque qui se veut englobante, jusqu’à revendiquer le statut quasi-religieux de « sanctuaire républicain » (Jacques Chirac).

Nous rejoignons la thèse du philosophe Pierre Manent, dans Situation de la France : « Il faut accepter franchement les mœurs de nos compatriotes musulmans » exprime-t-il, plaidant pour une redéfinition du pacte social. « Ils ont des mœurs qui sont constitutives de leur être social […] acceptons donc ces mœurs à l’exception de celles qui sont absolument contraires à nos principes, mais ne nous donnons pas pour tâche de rendre leur religion invisible. L’issue n’est pas dans un effort artificiel et voué à l’échec pour en quelque sorte les rendre invisible. » (Les Inrocks, 4/10/15).

Plus controversée est la sortie médiatique du grand romancier Gabriel Matzneff après les attentats du vendredi 13 novembre ; au-delà de son mépris d’une génération Bataclan fantasmée et auto-flagellatrice, il plaide pour la réhabilitation du patrimoine français, religieux, mais pas indécent pour autant : « Ce jour-là, c’est le « Dies irae » qui, après La Marseillaise, devait retentir en ce haut lieu, non une gentille chansonnette, et nous aurions été autrement saisis aux tripes si, à la place du discours fadasse de M. Hollande, un acteur de la Comédie-Française nous avait lu le Sermon sur la mort de Bossuet », fulmine-t-il, à propos de l’hommage aux victimes. Au fond, le désir d’intégration sociale est le même ; dans tous les cas, l’aspect culturel, y compris dans le cultuel, est ce qui réunit le corps social.

À la recherche de la laïcité perdue ? Tel est le défi de sphères politiques, philosophiques, culturelles et artistiques indécises, 110 ans après une loi qui séparait les registres civil et religieux, sans neutraliser à l’époque la diversité déjà existante des opinions religieuses. Ne disait-on pas « Heureux comme un juif en France » ?

Marie MOULIN