Traversée poétique de l’humanité mexicaine en 100 photos (1846-1990)

Parmi les nombreuses collections de livres de poche, il en est une particulièrement originale, puisque centrée exclusivement sur la photographie : la collection Photo Poche, publiée chez Actes Sud. Le numéro 135 vient de paraître, intitulé La photographie mexicaine. À travers une centaine de visuels, clichés anonymes ou œuvres de photographes célèbres, nous traversons quelque cent cinquante années de l’histoire du Mexique.

Les amoureux de la photographie savent que certains artistes mexicains pratiquant cet art ont connu une renommée nationale internationale : Casasola, Manuel Álvarez Bravo et Graciela Iturbide ont notamment fait l’objet d’un ouvrage à part entière au sein de la collection éditée par Actes Sud.

Mais c’est la première fois qu’est remise en perspective l’histoire de cet art – et par conséquent du pays tout entier – au Mexique. Telle est l’œuvre de Michel Frizot, qui signe la postface de l’ouvrage.

« La photographie mexicaine et les photographes mexicains sont peu représentés sur la scène internationale. Et pourtant, le Mexique est parmi les principales nations qui ont fait une place constante à la photographie et lui ont reconnu un rôle social spécifique, moteur d’une production à la fois très active et indéniablement populaire. » (Michel Frizot)

Un rôle social et politique

Un rôle social certes, et parfois un rôle éminemment politique. En 1855, la loi mexicaine autorise l’usage de la photographie pour ficher les condamnés et les délinquants. L’œuvre de Romualdo García (1889), qui montre les visages alignés et sérieux, tantôt auréolés de blanc comme une mandorle, tantôt bruts et nus, a quelque chose de dramatique, de frontal.

Plus encore, les photographies d’Emiliano Zapata, notamment celle prise par l’Allemand Hugo Brehme en mai 1911, contribuent à faire du paysan un symbole de la lutte révolutionnaire, tandis que Francisco Villa, hors-la-loi mexicain devenu chef de la Division du Nord, n’hésite pas à se servir de ce média comme d’un outil de propagande politique et médiatique. Ainsi la photographie prise par John Davidson Wheelan en 1914, le montre fièrement sur son cheval lancé au galop. « Pancho » Villa ira même jusqu’à donner l’autorisation de filmer ses batailles !

L’humanité en plein cœur

Si tout art peut être récupéré à des fins politiques, économiques, sociales, religieuses, idéologiques, etc., il reste que son sujet central est bien souvent l’humanité concrète : un visage, une main, un corps, la nudité, un regard, un pied…

Si tout art peut être récupéré à des fins politiques, économiques, sociales, religieuses, idéologiques, etc., il reste que son sujet central est bien souvent l’humanité concrète : un visage, une main, un corps, la nudité, un regard, un pied…

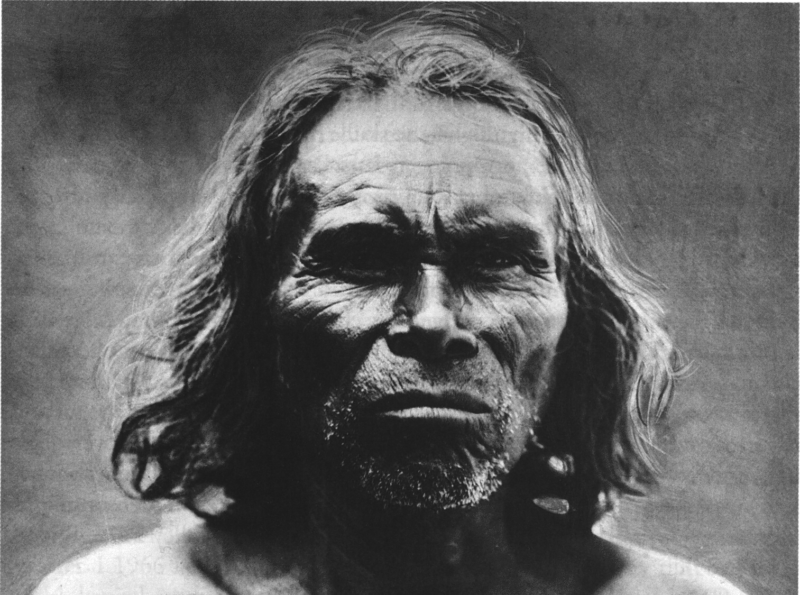

Il n’y a qu’à voir la beauté des visages d’Indiens huicholes captés par Carl Lumholtz à la fin du XIXe siècle, ou encore la générosité des formes nues mises en lumière par Antonio Reynoso en 1962 (avec cette mise en abîme classique d’une femme obèse regardant son visage dans un miroir). Les mains calleuses du paysan, prises par Rodrigo Moya (1966), offrent une vérité que le visage flou de l’arrière-plan serait bien incapable de dévoiler. Il y a encore le drame d’un corps atrophié, qui suscite un regard tendre et lumineux, celui de Pedro Meyer, alors au Nicaragua auprès d’un guérilléro amputé des deux jambes, en 1979. Pablo Ortiz Monasterio s’arrête quant à lui sur un pied apparemment gigantesque, qu’une main fripée vient frôler (1980).

D’autres approches d’une même humanité sont tentées, avec un mélange de surréalisme chez Juan Antonio Azurmendi, qui altère les visages, le sien et celui de ses trois filles (1898). De facture plus classique, les photographes ont toujours pris plaisir à photographier les passants devant un paysage infini, des structures gigantesques… Tina Modotti, avec sa « Citerne n°1 », frappe par la juxtaposition des tailles entre le frêle être humain et l’énorme cuve (1926).

Marcheurs du ciel et de la terre

Et puis il y a tous ces marcheurs… celui dans le ciel de Faustino Mayo (1951) et ceux qui empruntent les escaliers de Mexico, vus par Lola Álvarez Bravo (1940), tandis que « le fugitif » de Gabriel Figueora s’achemine mystérieusement vers la lumière (1947).

Nous nous souvenons de la belle série sur les passants devant des murs, faite par Nicolas Bouvier en Asie. La photographie mexicaine n’est pas en reste, avec « la toile d’araignée » de José Luis Neyra (1979), qui montre un homme pris dans une gigantesque toile d’ombres et de lumière, avec « les poulets » de Graciela Iturbide (1979) ou encore les compositions savamment géométriques de Lázaro Blanco (1975).

Un jeu de vie ou de mort

« Les photographies retenues témoignent d’un écartèlement et d’une dualité des enjeux, que beaucoup de photographes semblent vouloir traduire en image, entre le respect des anciennes civilisations et de leurs survivances, et l’adaptation à une modernité déferlante, entre la réalité brutale du fait divers et la vivacité de l’imagination et des références vernaculaires. La ligne directrice de ce volume s’est ainsi tracée entre considérations terriennes et métaphysique ordinaire, entre humanité souffrante et rêverie prolifique. » (Michel Frizot)

La photographie mexicaine est, selon Michel Frizot, tiraillée entre les traditions et la modernité. Peut-être. Ce qui frappe est davantage l’omniprésence du conflit entre la mort et la vie, ou plutôt l’omniprésence de la mort dans le mouvement vital. La photographie de Romualdo García, qui montre une mère et un frère aîné entourant un bébé mort (début XXe siècle) est presque vertigineuse. Les exécutions faisaient l’objet de photographies, attribuées en partie – pour les plus intéressantes – à Casasola : l’exécution de faux-monnayeurs, tout en mouvement, en ombres fantasmatiques, le 1er octobre 1915, ou celle, sous forme de bravade, de Fortino Sámano, cigare aux lèvres à quelques secondes du coup de feu, le 12 juin 1917.

La mort et la vie, encore et toujours, sous les mantilles des femmes, dans l’adoration du Saint-Enterrement photographié par Ruth D. Lechuga en 1970, recouvertes d’un drap de l’attente chez Yolanda Andrade (1978), symbolisées par ce revolver qu’un pistolero range à son flanc droit, tandis que son regard porte sur Rodrigo Moya qui le photographie (1966). La mort et la vie, enfin, dans cette croix peu à peu dressée dans un faisceau de lumière qui la dédouble, de manière presque irréelle, sous l’œil de Pablo Ortiz Monasterio (1984).

Telle est la puissance de cette traversée photographique, qui nous dit davantage sur l’histoire de l’humanité mexicaine, enracinée et universelle, que sur la pratique d’un art.

Deux regrets demeurent, au moment de terminer cette traversée : le choix fait par Michel Frizot de ne retenir aucune photographie postérieure à 1990 et celui de ne mettre aucune photographie en couleurs.

.

Dir. Michel FRIZOT, La photographie mexicaine, trad. Caroline Benichou et Jacqueline Gerday, coll. « Photo Poche », Actes Sud, 2018, 208 p., 14,90 €.

.

Photographie de Une – « Prêtre du dieu du feu de la communauté huichole de Santa Catarina » de Carl S. Lumholtz (détail, 1898, domaine public)